© Thomas Neumann / neumgraf.de

Dieter Süverkrüp wurde 1934 in Düsseldorf geboren.

Die Bildende Kunst hat ihn sein Leben lang begleitet. Süverkrüp, selbst Sohn eines Malers, nahm schon als junger Gymnasiast akademischen Zeichenunterricht, studierte in den frühen 1950er Jahren an der Werkkunstschule Düsseldorf, und verdiente dann lange Zeit sein Geld als Artdirektor in der Werbung.

Als Multitalent und politischem Kopf konnte ihm das nicht genügen.

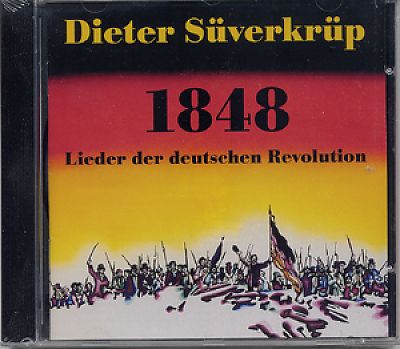

Er spielte Jazzgitarre bei den Feetwarmers, er lernte den streitbaren Dichter Gerd Semmer kennen, und 1969 entstand seine erste Schallplatte Ça ira mit Liedern der Französischen Revolution, die Semmer übersetzt hatte.

Bald folgten eigene politische Lieder. „Ich bin Jahrgang '34 und war so elf Jahre, als der Krieg zu Ende war. Ich habe eine ganze Menge vom Krieg mitgemacht und wußte ganz genau, Krieg und Militär und so etwas will ich auf gar keinen Fall".

Süverkrüp gründete mit anderen den Verlag pläne, wo nahezu im Jahrestakt auch seine Platten erschienen (Fröhlich isst du Wiener Schnitzel, Süverkrüps Hitparade, Der Baggerführer Willibald, Auto Blubberbum u. v. a.)

Aus Süverkrüp war unversehens einer der wichtigsten politischen Liedermacher Deutschlands geworden – sozialistisch in der Haltung, kunstvoll in den Reimen, süverkryptisch in seinen Wortspielen: vom Korrumpelstilzchen über dem Omniboss zu den Unterwanderstiefeln. Das bewahrte ihn vor der Propaganda.

Als „Quartett 67" ging Süverkrüp mit Franz Josef Degenhardt, Hanns Dieter Hüsch und Wolfgang Neuss auf gemeinsame Tournee, er arbeitete mit der Rockgruppe Floh de Cologne zusammen, hatte zeitweilig eine eigene Fernsehsendung, schrieb Lieder für andere TV-Formate und für Kollegen wie das Duo „Zupfgeigenhansel".

1976 erhielt er den Heinrich-Heine-Preis der DDR, 1986 den Deutschen Kleinkunstpreis und 1995 den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Zu Süverkrüps 80. Geburtstag schreibt das "fiftyfifty": „In den 80ern begann er die Fesseln zu spüren, die, neben allen Erfolgen, sein Einsatz mit sich gebracht hatte. Er konnte und wollte nun immer weniger Sprachrohr vom Dienst sein. Seinen listigen, anspielungsreichen Texten schien auch ein wenig das Publikum abhanden zu kommen. Ebenso wie dem realen Sozialismus die Glaubwürdigkeit."

Süverkrüp sortierte sich neu. Er wandte sich wieder intensiver der bildenden Kunst zu, gab dem freien Malen, Zeichnen und Radieren zunehmend Raum – neben Verpflichtungen wie einem Poetik-Lehrauftrag an der Folkwang Hochschule, der Erfindung von Bild-und-Lied-Geschichten für die „Sendung mit der Maus" oder der Mitwirkung an literarischen Bühnenlesungen.

Um den Kunstmarkt ging es ihm bei seiner künstlerischen Rückbesinnung nicht – eher ungern verkaufte er das eine oder andere Werk –, sondern um das zwanglose Erproben der eigenen Möglichkeiten. Immer im Dialog mit der Kunstgeschichte, in der er sich bestens auskannte. Zwei originelle Ausstellungen im Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf, „Kreuzwortbilder" (2004) und „Süverkrüps Fälscherwerkstatt" (2016), legten davon Zeugnis ab.

Einen Rückblick auf „Süverkrüps Liederjahre" hatte der Künstler bereits 2002 in einem Buch gleichen Titels gegeben, gleichzeitig erschien eine 4-CD-Box mit einem Großteil seiner Lieder.

Anlässlich seines 90. Geburtstags im Mai 2024 widmete ihm der WDR eine ausführliche Sendung. Süverkrüps Werk bleibt ein bedeutendes Zeugnis für die kulturelle und politische Landschaft Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Am Sonntag, 16. März 2025 ist Dieter Süverkrüp in Köln gestorben.